Eguali nei diritti, e nelle responsabilità

Lo spunto per il messaggio di oggi mi viene da un’immagine, ripresa da un brillante storico del diritto, che sembra rappresentare in una maniera molto bella l’essenza della democrazia.

Dalla metà del tredicesimo secolo, i banchi della Camera dei Comuni di Westminster non sono disposti a emicliclo, come accade di solito, ma in un sistema rettangolare, gli uni di fronte agli altri, dando il senso della perfetta parità tra fazioni opposte, tra quelle che hanno ottenuto il maggiore gradimento elettorale e le minoranze. Il riconoscimento di uno spazio fisico così fatto alle minoranze serve, nei propositi, a riconoscere dignità anche a chi non gode del sostegno di un numero alto di elettori.

Credo, però, che ci sia molto più di questo. E bene si coglie nelle parole di von Gneist, che, nel 1896, scriveva «ancor oggi le due Camere sono chiamate ad consulendum, con l’obbligo di dare un loro consiglio. Da questo punto di vista, anche l’opposizione si chiama “leale opposizione di Sua Maestà”, per ciò che essa è sempre impegnata politicamente, e non solo ad opporsi, ma ben anco, se richiesta, ad assumere l’amministrazione dello Stato».

Una considerazione che riporta alla funzione propria di ogni forza politica, che è quella di cooperare con lealtà al governo della cosa comune e di non limitarsi mai alla sterile contestazione, ma di assumere attivamente la responsabilità dei diritti dei cittadini. Grande o piccolo che sia stato il riscontro ottenuto nella tornata elettorale di riferimento.

Una funzione che merita ben più della simbolica – e forse in un certo tempo anche ipocrita – distribuzione delle sedute in Parlamento. Del resto, nella stessa legislazione inglese non mancano occasioni nelle quali i diritti delle maggioranze sono piegati ai privilegi di pochi, in una generalizzata accettazione della diseguaglianza economica in un quadro di liberalismo.

Quello che voglio dire, però, è che, in una società che ha bisogno di certezze, di distribuire in maniera netta torti e ragioni, e di individuare sempre i responsabili delle proprie insoddisfazioni, i riflettori sono puntati su chi ha formalmente incarichi di maggioranza. Per verificare che tenga fede al mandato e sia all’altezza della fiducia raccolta. Ed è giusto che i cittadini, e per loro la minoranza, svolgano quest’opera di supervisione e controllo. Sfugge, però, che anche chi, messo in minoranza, è all’opposizione ricopre funzioni pubbliche, oggi spesso risolte nell’accusa e nella denigrazione. Un lavoro costantemente rivolto a cogliere in fallo l’avversario, spesso strumentalizzandone parole e gesti, al fine di gettare discredito. E ci si è convinti che sia questo che devono fare, che sia giusto richiedere continuamente dimissioni, accusare, intimidire.

Il senso della democrazia è un altro.

La democrazia è responsabilità. È partecipazione leale. È cercare la migliore soluzione ai problemi comuni, con proposte, osservazioni, sollecitazioni. Lavorando con impegno al bene comune, senza ricercare riconoscimenti e meriti.

Qualche giorno fa è arrivata, attesa, una sentenza della Corte costituzionale che ammette al congedo di paternità anche la madre intenzionale in una unione omosessuale. Una parte della politica festeggia la conquista, assumendone il merito. Altra parte grida allo scandalo. Nessuno, nessuno, avverte la mortificazione di doversi accontentare di una rivoluzione di facciata, della conquista di un diritto vuoto. Nessuno che sia accorga che tutto si gioca sul nulla. Su un congedo di paternità della durata di soli 10 giorni. Il tempo giusto per festeggiare in pace l’arrivo di un figlio. Perché tanto a occuparsi del suo accudimento sarà, per pacifica presa d’atto del legislatore, la madre.

Di quale parità parliamo? Di quale conquista?

Solo pretesti per assumere di aver ragione.

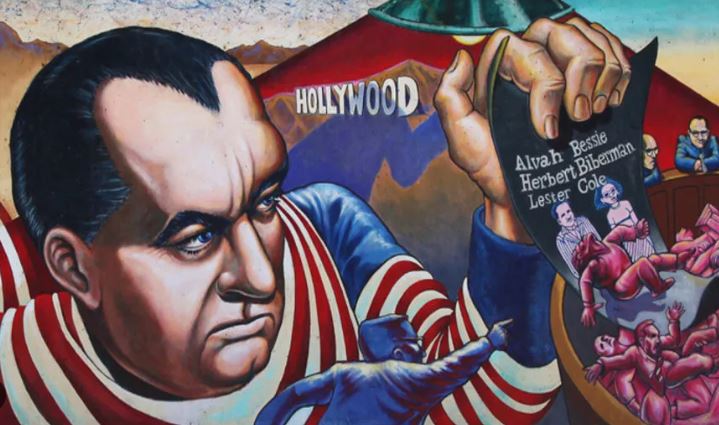

Questa assoluta mancanza di disponibilità alla collaborazione e la perenne caccia alle streghe per tutto quello che non va mi riporta un po’ al fare maccartista della ‘Grande crociata’ del XX secolo contro i comunisti. Perché forse oggi gli attentati alla democrazia sono più raffinati, e meno grossolani, ma lo spirito di fondo non è troppo diverso.

Erano anni, allora, di clima asfissiante di repressione politica e paura. Cook descrive quel periodo come un momento in cui «il più grande Paese del mondo sprecava le sue forze ricercando comunisti nascosti sotto ogni letto…», leggo dalle sue pagine «milioni di americani si guardavano timorosi alle spalle, temendo che presto o tardi toccasse anche a loro doversi difendere, senza sapere per cosa, davanti a terrificanti inquisitori».

Gli oppositori venivano privati dei diritti politici, del diritto di associarsi politicamente e di esercitare l’elettorato attivo e passivo, ma anche di tutti gli altri diritti civili (manifestazione del pensiero, libertà di circolazione e riunione,…).

La situazione è rappresentata, in una maniera molto efficace, in un film-story del 1956, “Storm Center”, “Al centro dell’uragano”. La sceneggiatura era già pronta dal 1950, ma non si riuscì a girare prima del 1952. L’attrice protagonista era la terza incaricata. Le prime due, dopo aver accettato, – questo si seppe dopo – erano state costrette a rinunciare appunto per le intimidazioni delle forze politiche maccartiste.

Alcuni passaggi della trama sono significativi. Al centro della scena c’è la direttrice della biblioteca comunale di un piccolo centro, impegnata nella missione di educare i giovani alla lettura e al sapere critico. L’amministrazione della città la sollecita a escludere dagli scaffali un libro dal titolo ‘The communist dream’. La giovane si rifiuta: «come si fa» dice ingenuamente «a liberarsi di un libro che non è malconcio, non è pornografico e non contiene altro che idee?». Il seguito è abbastanza scontato. Al licenziamento segue anche una forte riprovazione sociale, specie quando si viene a sapere che la donna era stata vicina ad associazioni pacifiste: «associandosi a questa gente che consideriamo nostra nemica è diventata un po’ come se fosse tale. E noi dobbiamo difenderci da chiunque attenti alle nostre Istituzioni. Da chi finisce col fare il gioco dei nostri nemici. Da chi li aiuta, magari solo salvando un libro».

Oggi, in una misura diversa e in un modo diverso, pure si cerca spesso di instillare sospetto e dubbio, sui singoli e sui gruppi.

Per ogni problema, c’è sempre, sempre, un responsabile, che ha un nome e un cognome. E che è l’avversario politico di qualcuno.

Quanto, però, sia illusorio questo credere di poter dare un’identità al male, fuori dalla nostra comune inclinazione alla insofferenza, alla indifferenza e all’ignavia, è nel fatto che, tanto per restare all’esempio, il maccartismo non nasce, e non muore, con McCharty. La repressione del dissenso è tendenza che viene da molto prima, almeno dal periodo immediatamente successivo alla rivoluzione d’ottobre. Già il Presidente Wilson, nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione, del 7 dicembre 1915, proclamava che «Ci sono cittadini degli Stati Uniti […] che versano il veleno della slealtà nelle arterie della nostra vita nazionale […]. Questi uomini dediti al fanatismo, al tradimento e all’anarchia devono essere buttati fuori. Non sono molti, ma sono infinitamente malvagi e la mano del nostro potere deve colpire su di essi una sola definitiva volta».

Ma soprattutto, il maccartismo non scomparve quando McCharty venne destituito. Il maccartismo, nella sua essenza di incitazione all’odio, oggi continua a vivere, nelle forme del giustizialismo, del falso ideologismo, della recriminazione come costante dell’essere.

A prova del fatto che non sono i singoli a fare il bene o il male di un Paese, ma è il sostrato culturale sul quale si regge che ne decreta le sorti.

Se non fosse così, non si spiegherebbe la paura di un libro dimenticato sullo scaffale di una piccola libreria di paese.

Il potere è nelle idee, è nella conoscenza, che crea il pensiero libero, e critico.

E allora su questo vale la pena lavorare.

Non è mai un fatto di maggioranze o minoranze. Come non è mai un fatto di singoli. Anche quando sentiamo più forte il bisogno di credere in un salvatore, capace di riportare equilibrio e di recuperare un dissesto che pare irreversibile. Come è successo con il Presidente Draghi appena usciti dal periodo nefasto, sotto tutti i punti di vista, della pandemia. Quasi che un uomo solo potesse assumere su di sé le sorti di un Paese da sempre in balìa di una politica incapace di unione di intenti. Che non ha saputo mostrare coesione e fare collaborativo neppure in un periodo di emergenza globale, quando a essere in gioco erano le vite di milioni di cittadini.

Oggi Meritocrazia Italia lancia una ‘sfida differente’, puntando all’idea di un ‘Governo del Merito’.

Può essere letta in tanti modi diversi.

Per alcuni, è un’invocazione a risultati nuovi, a quella politica fatta di verità e competenza che meritano i cittadini di un Paese avanzato e civile. Per altri, è una promessa di collaborazione costante e di partecipazione attiva.

Per Meritocrazia Italia, è, una volta di più, un modo per fare la propria parte, offrendo le proprie energie per riempire di fattivo contenuto il desiderio di una società capace di riconquistare il potere, per troppo tempo affidato a centri lobbistici di interesse, e di riprendere le redini del proprio benessere.

Un ritorno, insomma, alla responsabilità, e quindi alla democrazia vera. Che da tanto tempo manca e della quale tanto si sente il bisogno.